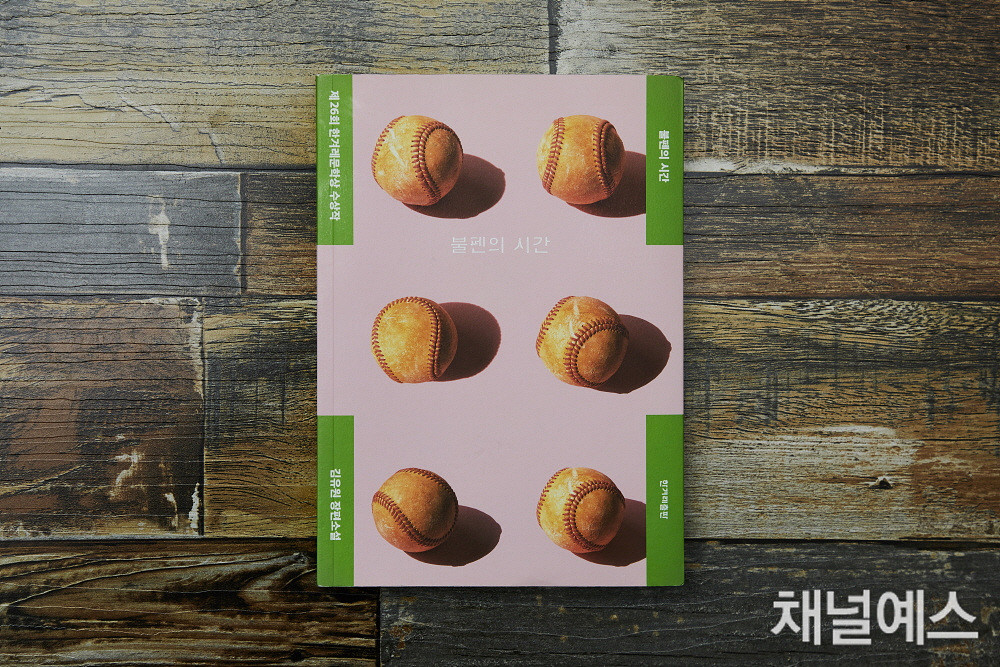

모두가 승리를 외칠 때, ‘이기지 않음’을 택한 야구선수. 제26회 한겨레문학상 수상작 『불펜의 시간』은 승부의 룰을 비켜난 자리에서 시작한다. 주인공 혁오는 한때 MVP로 활약하며 프로 구단에 입단하지만, 트라우마로 인해 공을 제대로 던지지 못하고 중간 계투로 남는다. 사회의 기준으로는 실패한 삶. 하지만 김유원 작가는 이것이 ‘깊은 만족’을 향해가는 이야기라고 말한다. 사회가 정해놓은 선택지에 더 이상 만족할 수 없을 때, 우리는 어떤 공을 던져야 할까?

소설가 김유원은 2007년부터 2011년까지 여성영상집단 ‘반이다’로 미디어 활동을 했다. 2009년 <개청춘>(공동연출), 2011년 <그 자식이 대통령 되던 날>, 2014년 <의자가 되는 법> 등의 다큐멘터리를 연출했다. 의자처럼 살고 싶었으나 불가능하다는 걸 깨닫고 소설을 쓰고 있다. 『불펜의 시간』을 썼다. 무너지지 않고 나아가는 힘에 관심이 있다.

성공보다 중요한 것

“딱 1이닝만 던지는 계투로 살고 싶다”는 생각에서 소설이 시작됐다.

친구가 “원하는 대로 살 수 있다면 어떻게 살고 싶냐”고 물어본 적이 있다. 나도 모르게 딱 1이닝만 던지고 만족하는 투수로 살고 싶다는 대답이 나왔다. 이 아이디어로 이야기를 만들 수 있지 않을까 하는 단순한 생각에서 출발했다.

주인공 혁오는 선발이나 마무리 투수가 아니라 연습 공간인 불펜에 머무르는 2군 선수다. 중간을 지키는 ‘계투’에 주목한 이유가 궁금했다.

사회에서 말하는 성공이 아니라 다른 선택을 내릴 수는 없을까 생각했다. 당시 생존을 강요하는기존 시스템에 회의감이 많이 들었던 것 같다. 허구의 세계에서 답을 찾아보고 싶었다.

등장인물이 인상적인 소설이다. 한때 MVP로 활약하다 프로 구단에 입단했지만 지금은 슬럼프를 겪는 혁오, 고등학교 이후 야구를 그만두고 평범한 회사원이 된 준삼, 여자라는 이유로 야구의 꿈을 포기했던 스포츠신문 기자 기현.

1이닝만 던지고 만족하는 투수를 떠올리고 보니 설정이 너무 비현실적인 거다. 일부러 볼넷을 던질 만큼 능력도 있으면서 계투가 되고 싶은 이유가 있어야 했다. 그래서 이긴다는 것에 트라우마가 있는 혁오를 떠올렸고, 그를 바라보는 평범한 직장인 준삼을 추가했다. 마지막으로 둘 다 남성인물이라 마음을 전부 싣지는 못하겠다는 생각이 들어서 아예 그라운드에 발을 들일 수 없는 여성인물 기현을 떠올렸다.

사회의 잣대로 보면 세 인물의 ‘실패담’이기도 하다.

사실 나는 실패라고 생각해본 적이 없었다. 처음부터 소설의 목표는 하나였다. 세 인물이 만족하는 결말을 내겠다. 그 후 구체적인 행동은 인물들이 만들어냈다. 그 결과가 누군가에게는 실패처럼 보이겠지만 말이다. 작가인 나는 인물의 이야기가 흘러가는 걸 매번 감탄하고 놀라면서 쫓아갔다. 굉장히 신기한 경험이었다.

처음에는 결말을 예상하지 못했나.

전혀.(웃음) 처음에 쓴 결말은 더 낙관적이어서 기현이 유튜브 기자로 성공하는 장면까지 있었다. 인물이 잘되는 걸 상상하니 신나서 혼자 질주한 거다. 그 버전은 ‘나이브한 결말이 최대 약점’이라는 평가를 받았다. 그땐 그런 평조차 좋았다.(웃음) 낙관적으로만 끝낼 수 없는 다큐멘터리를 오래 만들다 보니, 소설만큼은 마음대로 가보고 싶었던 것 같다. 최종 원고에서는 인물이 나아갈 방향만 보여주고 끝맺었지만.

믿음이 깨지면서 소설이 찾아왔다

독립 다큐멘터리 작업을 오래 해왔다.

대학교 4학년 때, 뭘 할지 고민하다가 방송국 PD를 준비하려고 미디액트에서 영상 워크샵을 들었다. 다큐멘터리를 만들어보니까 나를 돌아볼 수 있고 사회문제에 시선을 향할 수 있어서 너무 재밌는 거다. 당시 선생님이 공동체 상영이나 영화제에서 관객들이 다큐멘터리를 보면, 사회 이슈에 적극적으로 관심을 갖게 된다는 말을 해주셨다. 안정성보다는 사회에 변화를 가져오는 일에 관심이 많았기 때문에 독립 다큐멘터리를 선택했다. 정해진 시스템에 들어가지 않고 밖에서 자유롭게 작업하고 싶었다.

2016년 다큐멘터리 작업을 그만두고 1년간 ‘셀프 안식년’을 가졌다. 10년 동안 해온 일을 멈추는 것이 쉬운 선택은 아니었을 텐데.

멈추는 것 말고는 다른 선택지가 없어서 오히려 불안하지는 않았다. 이제 겨우 일에 익숙해지고 경력이 되려는데 그만두는 건 아닐까 잠시 고민하긴 했지만.(웃음) 다큐멘터리 만드는 일을 지금도 좋아하지만, 10년 차가 되니 한계가 왔다. 스스로에 대해 부족한 점이 많다고 느꼈다. 문득 회의감이 들 때가 있지 않나. 내가 다른 사람의 삶을 담기에는 너무 부족하다는 생각. 그간 찍어온 다큐멘터리가 처음에 하고 싶었던 것인가 싶기도 했다. 스스로 어떤 상태인지 알고 싶어서, 10년이 되는 해에 하던 일을 모두 멈추고 1년 동안 쉬었다. 소설도 그때 쓰기 시작했다.

당시의 고민이 소설에 많이 들어갔을 것 같다.

독립 다큐멘터리 경력에서도 알겠지만, 나는 사회에서 말하는 번듯한 성공에는 큰 관심이 없었다. 하지만 결과물을 만드는 일을 10년 동안 했으니 사회가 변할 거라는 기대는 갖고 살았다. 직선으로 연결되는 인과관계로 인생을 바라봤던 거다. 그 믿음이 깨지면서 들었던 고민을 소설로 풀어냈다.

소설을 쓰는 과정은 어땠나? 첫 소설인 만큼 어려움도 있었을 것 같은데.

쾌락의 글쓰기 그 자체!(웃음) 아침에 일어나서 한 문단을 쓰고 정해진 분량을 채우고 나면 잠들고 다음 날 이전 문단을 이어서 썼다. 특별한 구상이나 목표를 갖고 쓰는 게 아니라, 그때그때 쓰고 싶은 이야기를 채워나갔다. 물론 처음 하는 일이라 시행착오가 있었지만, 이야기가 어떻게 마무리될 것인지 상상하는 일이 너무 즐거웠다.

‘작가의 말’에서 “쓰고 보니 지난 10여 년 동안 카메라로 보았던 현실의 조각들”이 이야기에 담겨 있었다고 했다. 다큐멘터리 제작 경험이 소설에 들어가기도 했나.

소설을 완성하고 나니 다큐멘터리를 찍을 때 만났던 사람들의 이야기가 떠오르더라. 세부 설정은 다르지만 핵심적인 감정이 들어가 있었다. 다큐멘터리는 실제 인물을 상대하기 때문에 이야기 전부를 담지 못하는 경우가 많다. 너무 민감한 문제거나 당사자가 원치 않는 등의 이유로. 영상으로는 표현하지 못하는 깊은 마음이 느껴질 때도 있다. 그런 파편들이 내게 박혀 있었다는 걸 소설을 쓰면서 알았고, 이야기를 쓰는 원동력이 된 것 같다.

소설을 끝까지 읽으면 ‘어떻게 살 것인가’하는 질문이 남는다.

제작일지를 봤는데 ‘한계 속에서 어떻게 살아갈지 인물을 통해 실험하고 있다’는 표현을 썼더라. 나 역시 어떻게 살 것인지 답을 찾고 있었고, 나의 한계가 곧 사회의 한계이기도 하다는 생각이 들었다. 소설을 쓰면서 직접 살아보지는 못하더라도 인물을 통해 새로운 삶의 방식을 미리 경험해본 것 같다. 작지만 단단한 것을 지키는 삶. 지금은 모두가 지향하는 크고 화려한 것에 더 큰 가치가 있다는 생각은 완전히 버리게 됐다.

스스로 버티는 의자처럼

소설의 세 인물은 IMF 이후의 사회에서 생존해야 하는 젊은 세대다. 여성 영상집단 ‘반이다’에서 처음 만든 다큐멘터리 <개청춘>(2009)과 이어지는 일관된 관심사다.

첫 다큐멘터리를 만들 때만 해도 당사자였는데.(웃음) ‘88만원 세대’가 이슈가 되던 시절이었고, 20대의 목소리를 내려고 열심히 영상을 찍으러 다녔다. 그때나 지금이나 슬픈 마음이 있다. 시스템이 만들어지는 데 어떤 책임도 없는 젊은 사람들이 오히려 사회의 한계를 책임져야 하는 느낌. 그럼에도 우리가 다른 걸 볼 수 없을까 하는 생각을 그때도 했던 것 같다.

소설을 쓰고 나니 2014년에 제작한 다큐멘터리 <의자가 되는 법>과 닮은 점을 발견했다고 했다. 다큐멘터리의 의자들이 버려지고 다시 누군가의 의자가 되기도 하는 모습에서 소설의 등장인물을 떠올렸다.

다큐멘터리를 만들 때는 의자만 봐도 눈물이 났다. 한때는 소중했던 의자가 버려지는 게 슬퍼서. 나도 버려지지 않고 싶었고 어떤 존재는 버려지지 않았으면 좋겠다는 마음이 있었다. 그런데 촬영을 하면서 버려진 것에서 가치를 발견하는 사람들이 있다는 걸 알게 됐다. 끝까지 버려지지 않고 남는 것이 있었던 거다. 소설을 쓰면서도 등장인물을 통해 누구든 자신만의 고유한 가치가 있다는 걸 또 한 번 느꼈다.

최근 강유가람 감독의 다큐멘터리 <우리는 매일매일>의 촬영 감독으로 참여했다. 영화에 출연한영페미니스트들의 모습에서 소설에서 말한 ‘작고 단단한 것’이 겹쳐 보이기도 했다.

강유가람 감독을 오래 봐오면서 신뢰가 깊었기 때문에 주저 없이 참여했다. 촬영 시기와 소설 집필 시기가 겹치는데, 에너지를 많이 받았다. 영화를 찍으며 사회적 성공을 이루지 않아도 일상에서 자기만의 신념을 지키면서 사는 사람들을 만났다. 그 모습이 내 안에 모여 ‘작고 단단한 것’으로 이어졌던 것 같다.

벌써 다음 소설이 기다려지는데. 차기작 계획이 궁금하다.

시스템의 안에서 바깥을 선택하는 이야기를 썼으니, 다음에는 선택권을 갖지 못한 사람들의 이야기를 쓰고 싶다. 『불펜의 시간』은 사회가 나빠지기 전에 우리가 다른 선택을 할 수 없을까 하는 질문에서 출발했기 때문에, 상대적으로 기득권인 인물을 다뤘다. 소설에서만큼은 이미 사회의 중심에서 밀려난 사람들에게 다른 선택을 하는 부담까지 주고 싶지는 않았던 것 같다. 그러나 다큐멘터리를 찍을 때 만난 사람들은 피해자이면서도 시위를 하고 법을 공부하며 세상을 바꾸는 노력까지 해야 하는 사람들이었다. 다음 소설에서는 이들에 대한 이야기를 해보고 싶다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

![[커버 스토리] 새소년 황소윤, 단순하고 유연한 열정 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/d/0/e/cd0eb2c41652aee2bdbc34aa842f906a.jpg)